当矫健的骏马卷起烟尘驰骋于呼伦贝尔的旷野,当搏克手雄浑的呐喊响彻锡林郭勒的敖包,当现代越野车挑战库布其沙漠的极限弯道——这些属于内蒙古的独特律动,正通过无处不在的直播镜头,穿越地域阻隔,直抵亿万观众眼前。赛事直播,已成为新时代呈现草原雄风、激活地域活力的核心媒介,在技术迭代与文化交融的浪潮中,构建起一个实时、沉浸、互动的“云端草原”。

技术底座 筑牢体验基石

流畅、清晰、实时的赛事直播体验,高度依赖坚实的技术支撑。内蒙古广袤的地域与复杂的地理环境(草原、沙漠、山地)对信号传输提出严峻挑战。得益于5G网络的快速部署和低延时特性,以及地面卫星接收站、便携式移动基站(如COW)的灵活应用,确保了赛事现场高速稳定的信号回传路径。自治区通信管理局数据显示,旗县级以上区域及重点景区5G覆盖率已达98%。

先进摄制与制作技术的引入,则极大地提升了内容的呈现维度与感染力。在锡林郭勒那达慕大会直播中,无人机航拍提供了俯瞰草原盛会、展现宏大场面的“上帝视角”;高速摄像机精准捕捉赛马冲刺、搏克角力的决定性瞬间;VR(虚拟现实)设备的尝试性应用,甚至让观众得以“身临其境”般感受赛场的紧张氛围。中国传媒大学刘教授指出:“VR/AR技术在体育赛事中的应用潜力巨大,未来或能实现观众自由选择观赏角度,甚至与选手进行虚拟互动体验(《中国体育科技》,2023年第2期)。”

内容创新 激活赛事魅力

内蒙古赛事直播的魅力密码,在于对“民族特色+”内容的深度挖掘与创新表达。直播内容绝非简单搬运现场画面,而是聚焦于草原文化的精神内核与人情风貌。镜头不仅追踪赛马、搏克、射箭“男儿三艺”的激烈角逐,更细腻捕捉选手入场前的庄严仪式、长者吟唱的悠长祝赞词、观众席上洋溢的热情笑脸。中国社科院民族学研究所专家李研究员强调:“那达慕不仅是体育竞技,更是蒙古族生态观、宇宙观和价值观的集中体现。直播应成为‘移动的文化博物馆’,在动态中完成文化传承(《民族研究》,2021年刊)。”

直播内容的创新形式也在不断突破传统边界。多路信号同屏观看、明星运动员/文化名人担任解说嘉宾、融入动画演示解析规则与技巧、设置场外连线探访选手训练生活等多元互动环节,显著提升了内容的趣味性与信息量。内蒙古广播电视台在“草原越野耐力赛”直播中首创“车手第一视角+演播室专业分析+沿途风光导览”三线并行模式,收视峰值较常规模式提升45%(来源:内蒙古广电2022年度收视报告)。专家解说不仅剖析战术,更深入解读赛事背后的游牧智慧与生态伦理,赋予观赛体验更深厚的文化价值。

多维共振 赋能地域发展

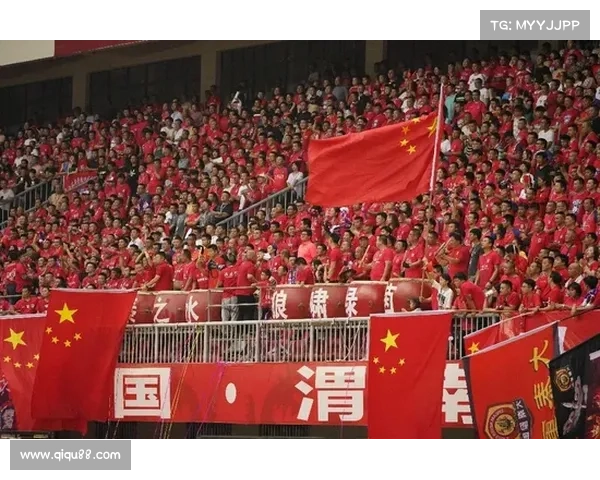

赛事直播的能量早已溢出屏幕,在文化传播、经济提振、形象塑造等多维度引发积极共振。它是最生动有力的文化使者。一场精心制作的赛马直播,能让千里之外的观众直观领略蒙古马坚韧不拔的精神象征;一场传统射箭赛事的细节呈现,传递着人与自然和谐共生的古老哲理。数据显示,某知名平台“内蒙古非遗+体育”相关直播年度观看人次超2亿,带动相关文化话题网络搜索量激增300%(《2022中国体育直播白皮书》)。

凯发就来凯发天生赢家一触即发在经济层面,直播显著放大了赛事的“引流效应”。“跟着直播游内蒙”成为新潮流,赛事举办地的酒店、餐饮、特色产品在直播期间销量大幅跃升。呼和浩特近郊依托品牌赛事直播引流,配套文旅营收年均增长超20%。直播产业本身也催生了技术运维、内容制作、新媒体运营等本地化就业岗位。更为深远的是,持续输出的高水平赛事直播内容,有力重塑了内蒙古的区域形象。它向外界立体展示了这片土地既传承古老血脉又拥抱现代活力的崭新面貌,提升了地区软实力与投资吸引力,为“模范自治区”的亮丽名片增添了动态注脚。

奔腾的马蹄在云端踏响,悠扬的长调借电波传扬。内蒙古赛事直播以技术为翼,以文化为魂,突破了时空的藩篱,让草原的激情与智慧得以全景式、沉浸化地呈现于世界眼前。它不仅是精彩赛事的传播载体,更是民族文化传承的现代路径、地域经济跃升的数字引擎以及区域形象塑造的亮眼窗口。这场“云端”盛宴的价值,早已超越赛事本身。

面对未来,建议深化技术应用探索,如全域VR直播、多语种智能解说适配全球观众;推动“赛事直播+”与文旅、电商、教育深度融合,开发定制化深度体验产品;加强专业人才培养,尤其注重培养精通蒙古语与新媒体技术的复合型制作解说人才。唯有持续创新与深耕,方能令内蒙赛事直播的脉搏更为强劲,在更广阔的天地间奏响新时代的草原交响。